Part7時間切れの本質は読解力ではなく、時間配分。Part5を20秒/問、Part6を30秒/問で処理すれば、Part7に57分を確保できる。今日から秒を測り、時間を設計する。

📊 導入|Part7時間切れの原因は読む力ではない

330→605点まで21日、全秒ログ記録。「意志」ではなく「秒配分」でスコアを上げた実例。

605点を達成。Part7は時間切れで最後まで解けない。

「読解力が足りない」と思っていた。

データを見ると違った。

Part7の1問あたりの解答時間は53.4秒。

読む速度自体は問題ない。時間が回ってきていない。

🎯 目標配分(結論を先に)

秒で勝つ配分設計

この配分で、Part7に57分を確保する

今日のゴール:Part7のために5分を捻出する方法を理解し、秒を測る。

Part7が解けない = 読解力不足…と考えがち。

実際は「時間が配られていない」だけ。

戦略ではなく制度の問題。

罪悪感を持つ必要はない。配分を変えれば解決する。

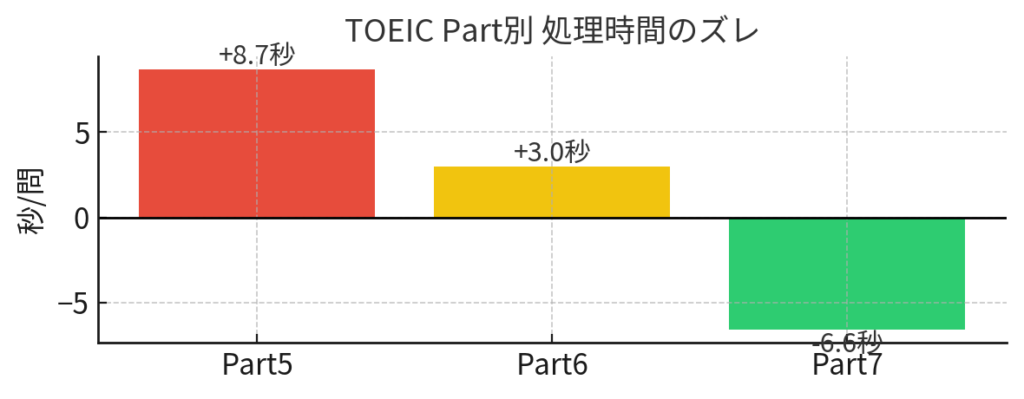

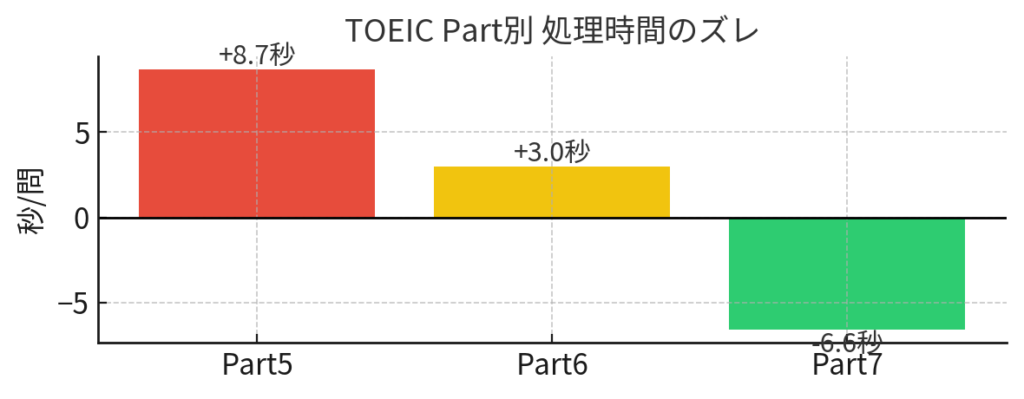

📊 現象→データ|1問あたりの遅れを可視化

605点達成時の実測データ。1問あたりに換算すると、遅れの構造が見える。

⏱️ 時間配分の実測(21日目・605点時)

| Part | 実測 | 目標 | 遅れ | 換算ロス |

|---|---|---|---|---|

| Part5 | 28.7秒/問 | 20.0秒/問 | +8.7秒 | 4分21秒 |

| Part6 | 33.0秒/問 | 30.0秒/問 | +3.0秒 | 48秒 |

| Part7 | 53.4秒/問 | 60.0秒/問 | -6.6秒 | 余裕あり |

| 合計ロス | 5分9秒 | |||

結論:Part5の遅れ4分21秒 + Part6の遅れ48秒 = 5分9秒のロス。

この5分があれば、Part7を最後まで解く。読解力の問題ではなく、配分の問題。

にっしー

にっしーPart7が時間切れの原因って、読解力じゃなくてPart5,6の遅れだったんだ。

そう。Part7は1問53.4秒で解けている。読む速度は問題ない。時間が回ってきていないだけ。

5分のロスか。これを削れば、Part7を最後まで解けるんだね。

Part5で4分21秒、Part6で48秒。合計5分9秒。この秒数をPart7に転送する。

📊 Before/After|5分の捻出効果

Part6: 8分48秒

Part7: 51分51秒(未完)

残り時間不足

Part6: 8分(-48秒)

Part7: 57分(完走)

+5分9秒の余裕

Part5,6に秒の天井をつければ、Part7に5分が転送される。

Part7時間切れの救済は、Part5,6の秒管理で完結する。

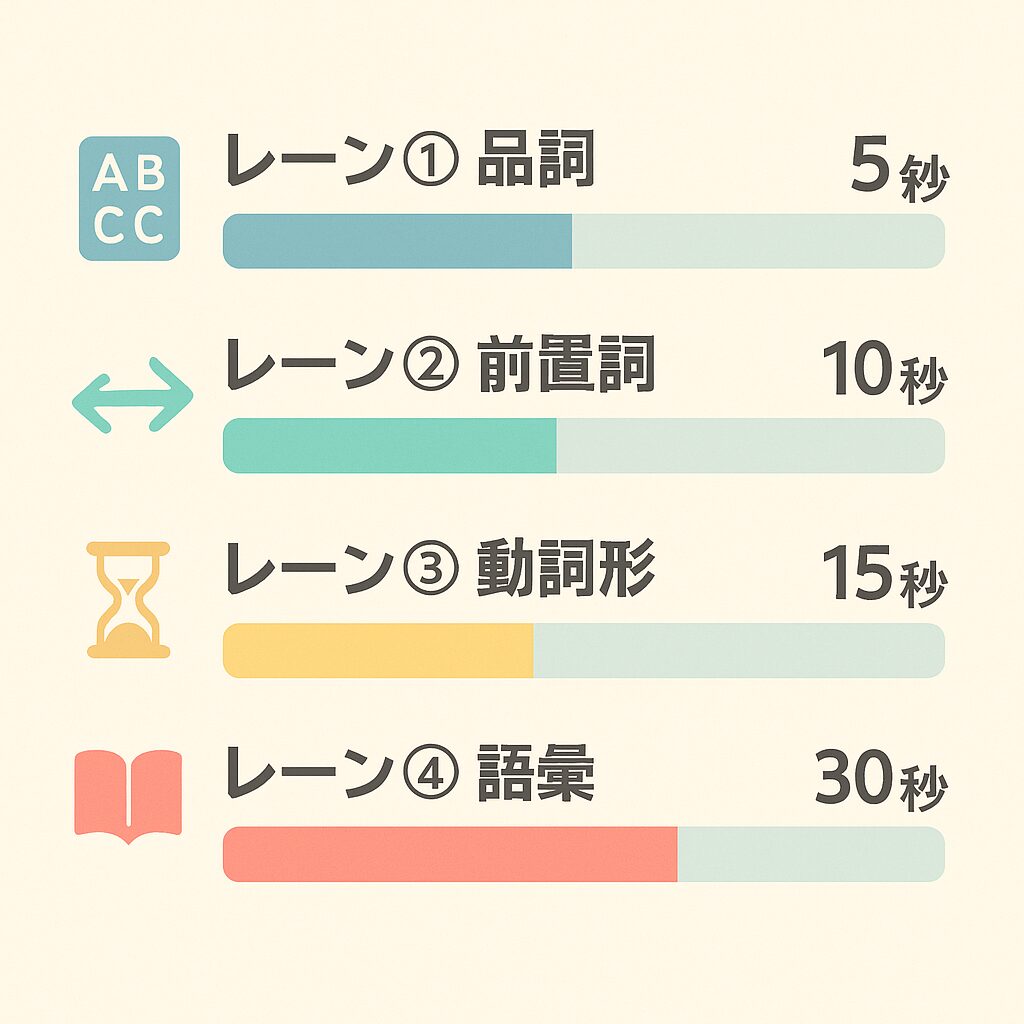

🟣 実行ステップ1|Part5を20秒/問にする【4レーン分類】

制約は自由のための設計

意志で走ろうとすると折れる。

時間を箱にすれば、脳は勝手に最適化する。

秒の天井は、判断を楽にするための制約。

Part5が1問28.7秒かかっている。目標は20秒。

8.7秒の遅れは、問題タイプを見分けていないから。

4レーンに分類して、それぞれに秒の天井をつける。

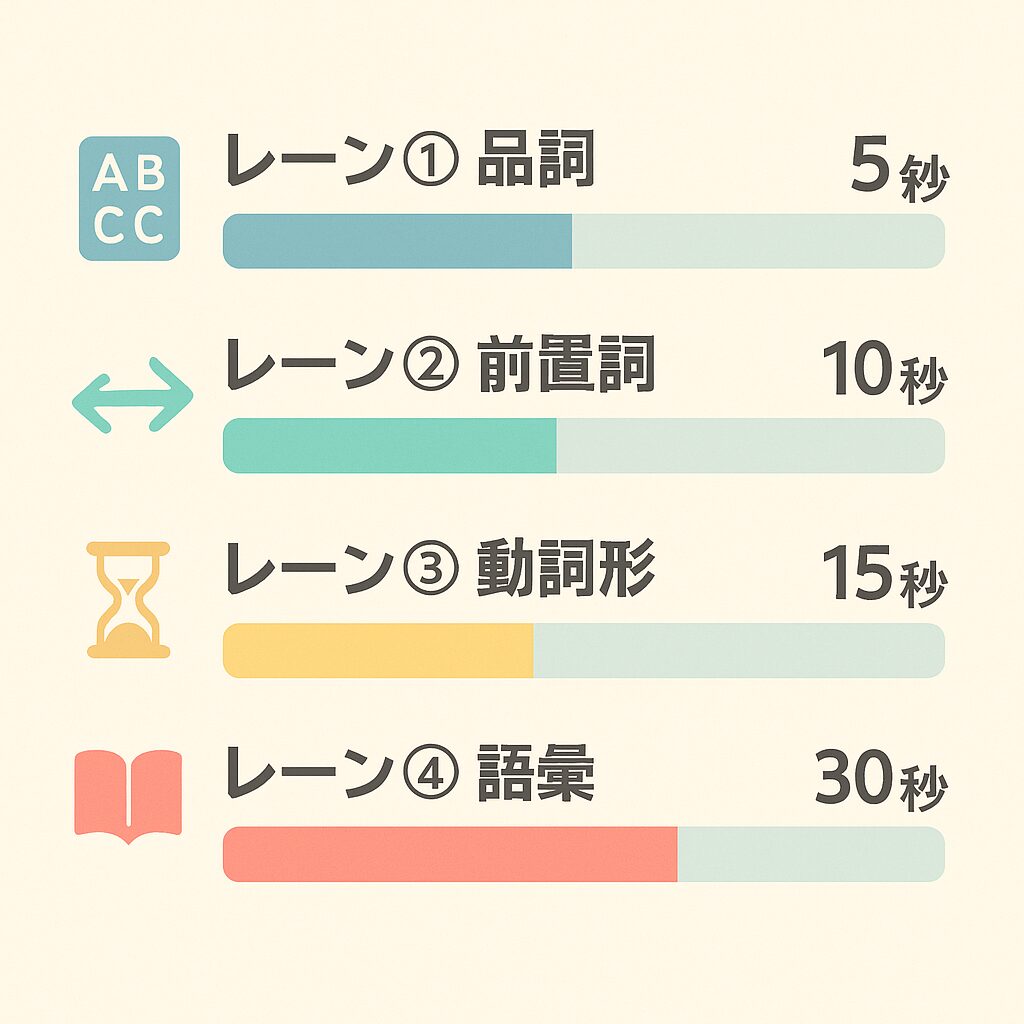

📋 Part5の4レーン分類

| レーン | 目標 | 判断材料 | 読む範囲 |

|---|---|---|---|

| ① 品詞 | 5秒 | 空欄の前後 | 3語だけ |

| ② 前置詞 | 10秒 | 前後の単語 | 熟語パターン |

| ③ 動詞形 | 15秒 | 主語・時制 | 主語+動詞周辺 |

| ④ 語彙 | 30秒 | 文脈 | 全文 |

重要:レーン①②③は全文を読まない。

品詞・前置詞・動詞形の3レーンは、空欄周辺だけで判断する。

全文読むのは語彙問題だけ。

実際の管理は平均値で十分。

品詞ごとに分類してテストするのは非現実的。

30問の平均が20秒/問になっていればいい。

4レーン分類は「どこで時間を使うか」の目安。

品詞問題で5秒って、かなり速いな。今は全文読んでるから20秒くらいかかってる。

品詞問題は、空欄の前後3語だけ見れば判断できる。「the __ book」なら形容詞、「read __」なら副詞。文全体を読む必要はない。

全文読まなくていいのか。それなら5秒でいけそうだ。

レーン分類の目的は、問題タイプごとに秒の天井をつけること。品詞5秒、前置詞10秒、動詞形15秒、語彙30秒。平均20秒になる。

💡 レーン①:品詞問題の処理(5秒)

例題:品詞(目標5秒)

The strategy was ____ successful.

(A) extreme (B) extremely (C) extremes (D) extremity

処理(5秒で完結)

- 空欄の後ろを見る → successful(形容詞)

- 形容詞を修飾 → 副詞 → (B)

- マーク、次へ

✅ 全文不要。前後3語だけ。

💡 レーン②:前置詞問題の処理(10秒)

例題:前置詞(目標10秒)

The meeting will be held ____ Friday.

(A) at (B) on (C) in (D) by

処理(10秒で完結)

- 後ろを見る → Friday(曜日)

- 曜日はon → (B)

- マーク、次へ

✅ 熟語パターンを瞬時に判断。全文不要。

💡 レーン③:動詞形問題の処理(15秒)

例題:動詞形(目標15秒)

The report ____ by the team yesterday.

(A) submits (B) submitted (C) was submitted (D) submitting

処理(15秒で完結)

- 主語 → The report(単数・受け身必要)

- 時制 → yesterday(過去)

- was submitted → (C)

- マーク、次へ

✅ 主語と時制だけ確認。文脈不要。

💡 レーン④:語彙問題の処理(30秒)

語彙問題だけは文脈を読む。30秒使って判断する。

知らない単語は消去法。迷ったら次へ。

語彙問題に時間をかけすぎない。30秒で切る。

🎯 3日ミニドリル(秒ログ付き)

Part5 3日ドリル(各10問)

・空欄前後3語だけ見る

・全文は読まない

・秒ログ必須:5秒を超えた問題をマーク

・前後の単語で熟語判断

・熟語表を横に置く

・秒ログ必須:10秒を超えた問題をマーク

・主語と時制だけ確認

・受け身の必要性を判断

・秒ログ必須:15秒を超えた問題をマーク

⏱️ 秒ログは自動化する。

手動測定は非効率。Chrome拡張「Button Timer」を使えば、1問の秒数が自動記録される。

今日のドリルは秒ログ付きで実行。

まずは10問だけでいい。

タイマーを回して終わり。

「質」じゃなく慣性を作る。

🟣 実行ステップ2|Part6を30秒/問にする【3レーン分類】

Part6が1問33秒かかっている。目標は30秒。

3秒の遅れは、文脈不要な問題も文章を読んでいるから。

即決レーンと文脈レーンを分ける。

📋 Part6の3レーン分類

| レーン | 目標 | 文脈 | 判断方法 |

|---|---|---|---|

| ① 即決 | 10秒 | 不要 | 品詞・動詞形(Part5と同じ) |

| ② 文脈 | 30秒 | 必要 | 接続詞・代名詞(前後1-2文) |

| ③ 文挿入 | 60秒 | 必要 | 全体の流れ(後回し推奨) |

Part6の16問のうち、約半分(8問)は品詞・動詞形。

Part5と同じ処理で、10秒で即決する。

文挿入問題(4問)は後回しにして、最後に60秒かけて解く。

実際の管理は平均30秒/問。

3レーン分類は「どこで時間を使うか」の指針。

16問の平均が30秒になっていればいい。

Part6も、文脈不要な問題があるんだね。全部文章を読んでた。

品詞・動詞形は文脈不要。これを即決すれば、接続詞・文挿入問題にじっくり時間をかけられる。

でも、Part6って全文読まないと問題解けないんじゃないの?文章の流れを理解しないと。

それがよくある誤解。品詞・動詞形は空欄前後だけで判断できる。接続詞・代名詞は前後1-2文だけ。全文読むのは文挿入問題だけ。16問中4問程度。

文挿入問題が一番時間かかるから、後回しにするのか。

そう。即決できる問題から片付けて、時間のかかる問題は最後。これで48秒の時短ができる。

🎯 Part6の解答順序

効率的な解答順序(秒で勝つ設計)

品詞・動詞形 → 空欄前後だけで判断 → 文脈不要

接続詞・代名詞 → 前後1-2文を読む → 流れを掴む

全体の流れが必要 → 最後に回す → 時間があれば解く

即決する問題から片付ける。時間のかかる問題は後回し。

これだけで、Part6全体で48秒の時短。16問を8分で終わらせる。

⏱️ Web版タイマー|ブラウザで即実行

Part別に秒数を記録、平均時間を自動計算。

このページでそのまま使える。

⏱️ TOEIC 秒トラッカー

Part別に1問ごとの秒数を記録

STARTボタンを押して計測開始

使い方:

1. Part5/6/7 タブを選択

2. STARTで累計タイマー開始

3. NEXTで1問完了(ラップタイム記録、タイマー継続)

4. STOPで計測終了(最後のラップ記録)

5. 「結果をコピー」でテキスト形式で保存

重要:品詞分類は不要。1問解くごとにNEXTを押すだけ。

平均が20秒(Part5)、30秒(Part6)に近づけばいい。

品詞ごとに分けて測定する必要はない。

Part別に独立:Part5で計測中にPart6タブに切り替えても、Part5のタイマーはバックグラウンドで進み続けます。

このタイマー、ブラウザで動くのか。インストール不要で使えるのはいいね。

累計タイマー方式だから、STARTしたら止まらない。NEXTで1問の秒数を記録して、次の問題へ進む。Part別に独立してるから、データが混ざらない。

結果をコピーできるから、スクショじゃなくてテキストで保存できるんだね。

そう。LocalStorageに保存されるから、ブラウザを閉じても記録は残る。Part5を今日やって、明日Part6をやっても問題ない。

📖 Part7の現実|57分で全問は解けない

Part5,6を効率化して、Part7に57分を確保した。

しかし、実際にPart7の問題を解くと、57分では全問解けない。

📊 Part7の実測時間(検証済み)

Part7には3種類の文書タイプがある。

・ダブルパッセージ:2つの文書(メールと返信など)

・トリプルパッセージ:3つの文書(メール+スケジュール+返信など)

実際のPart7サンプル問題(Z会公式)を解いた結果。

1問あたり平均100秒(1分40秒)かかる。

「60秒/問」は非現実的。

| 文書タイプ | 問題数 | 1問あたり | 合計時間 |

|---|---|---|---|

| シングルパッセージ | 29問(10文書) | 60-100秒 | 30-50分 |

| ダブルパッセージ | 10問(2セット) | 96-120秒 | 16-20分 |

| トリプルパッセージ | 15問(3セット) | 144-180秒 | 36-45分 |

| 合計(全問丁寧に解く場合) | 82-115分 | ||

利用可能な時間:57分

不足時間:25-58分

結論:57分では全問丁寧に解くのは不可能。

優先順位をつけて、時間内に解ける問題を確実に取る。

Part7時間切れは避けられない

600→700点レベルでは、Part7を全問解くのは不可能。

目標は「全問解く」ではなく、「解ける問題を確実に取る」。

正答率60%(33/54問)で700点に到達できる。

🎯 Part7の読み方|設問先読み→1回通読→照合

Part7を効率的に解く手順。

本文を何度も読み直すと時間を浪費する。

1回通して読む、最後に照合する。

Part7の処理手順(1文書あたり3-5分)

・設問文と選択肢を全て読む

・キーワードを頭に入れる(「deadline」「Mr. Smith」など)

・問題タイプを把握(事実・指示・推論)

・前から順に読む(戻らない)

・キーワードが出たら、その箇所に印をつける

・止まらず、最後まで読み切る

・印をつけた箇所を再確認

・選択肢と照合してマーク

・迷ったら次へ(戻らない)

設問を先に読むのか。本文を読んでから設問を見るんじゃなくて。

設問を先に読まないと、本文のどこが重要か分からない。キーワードを頭に入れてから読むと、該当箇所で反応できる。

本文を1回しか読まないのか。事実問題、指示問題、推論問題で何度も読み直すと思ってた。

3回読んでたら時間が足りない。1回通して読む、キーワードが出たら印をつける、最後に照合。これで3-5分に収まる。

💡 現実的な優先順位|シングル→ダブル→トリプルは捨てる

57分では全問解けない。優先順位をつけて、時間内に解ける問題を確実に取る。

Part7の優先順位(57分の配分)

・時間配分: 40分

・目標正答率: 70%(20/29問)

・文書が短く、設問も少ない。確実に取る。

・時間配分: 15分

・目標正答率: 60%(6/10問)

・2文書の対応関係を把握する必要がある。時間制限を厳守。

・時間配分: 2分(捨てる)

・目標正答率: 25%

・3文書を読む時間はない。最後に全てマークして塗り残しゼロ。

合計目標:33/54問(61%)

これで700点に到達できる。全問解くことを目指さない。

時間内に解ける問題を確実に取る。

💡 塗り残しゼロルール

トリプルパッセージは時間がない。

最後の2分で、残り15問を全てマーク。

空欄で出すと0点。マークすれば25%の確率で当たる。

塗り残しゼロで提出。

❓ FAQ|よくある質問

Q1. Part7を全問解く方法はないのか?

A. 600→700点レベルでは不可能。

Part7を全問解くには82-115分必要。57分では物理的に無理。

優先順位をつけて、シングル・ダブルを確実に取る。トリプルは捨てる。

全問解くのは800点レベルの目標。今は正答率60%を目指す。

Q2. Part5で20秒ルールが崩れるとき、どうする?

A. 語彙問題は30秒使う。品詞・前置詞・動詞形で20秒超えたら次へ。

迷った問題は後回し。1問に固執すると全体が崩れる。

10問解いて平均20秒なら問題ない。1問1問で厳密にする必要はない。

Q3. Part6の文挿入問題、最速の目印は?

A. 選択肢の文頭を見る。接続詞・代名詞があれば、前の文とのつながりを確認。

「However」「Therefore」「This」などが文頭にあれば、前の文との関係を見る。

文頭に接続詞がない場合は、内容の流れで判断。

50秒を超えたら、時間を区切って次の問題に進む。

Q4. Part7で設問を先に読むと、時間がかかるのでは?

A. 設問を先に読まないと、本文のどこが重要か分からない。

設問を読まずに本文を読むと、何度も読み直すことになる。

設問を先に読む(30秒)→本文を1回通読(2-3分)→照合(1-2分)の順が最速。

本文を何度も読み直す方が時間を浪費する。

🎯 完了状態の未来像

Part5を10分で完答 = Part7に5分増える

→ シングルパッセージに40分使える

→ ダブルパッセージに15分使える

→ Part7の正答率が60%に到達する

Part6を8分で完答 = 時間管理の主導権を取り戻す

→ Part7に余裕を持って入れる

→ 時計を見る回数が減る

→ 配分の不安から解放される

Part7で33/54問正解 = 700点到達

→ トリプルは捨てて、シングル・ダブルに集中

→ 全問解くことを目指さない

→ 時間内に解ける問題を確実に取る

📊 CTA|今日から実行する

秒で勝つTOEIC。配分を設計すれば、Part7で解ける問題を確実に取れる。

今日から、1問ごとの秒を測り、平均値を管理する。

Part5を10分、Part6を8分に収める。

Part7は全問解くことを目指さない。シングル・ダブルに集中する。

📚 関連記事

- 600点達成後の課題|Part1・Part7を立て直す700点への計画

- 3週間で600点を勝ち取った理由――意志ではなく、設計だった

- Part3が聞けない本当の理由|語彙じゃない、聞く前の準備だった

- やる気がいらなくなる仕組み|意志ではなく、設計で動く

📚 参考リンク

- TOEIC公式サイト(最新の試験情報・受験申込)

- 公式TOEIC Listening & Reading 問題集(実戦演習)

- Button Timer(Chrome拡張)(秒の自動記録)

この記事は実際の学習記録(605点達成時のデータ)をもとに執筆。秒トラッカーCSVは、読者の実行を支援するために作成。

コメント