📝 TOEIC 15日 文法完走で580点達成【300点台からの成長記録】

TOEIC 15日 文法を完走して、300点台から580点まで伸ばした。文法書『世界一わかりやすいTOEIC英文法』を使い、1週目は文法の「型」を固めて、2週目は30分・50問の模試形式で実戦に慣れた。通勤はリスニング、カフェでリーディング2時間。続けられたのは”仕組み化”のおかげだったな。

しかし、ただ闇雲に勉強したわけじゃない。7日目に中間テストをして、その後10日目、15日目でどう変化したかを記録した。つまり、結論から言うと300点台→580点まで段階的に伸びた。偶然じゃなく、ちゃんと計画とやり方が合ってたんだと思う。

💡 この記事を読んでほしい人

- TOEIC 300〜500点台で伸び悩んでいる人

- 文法学習の効果を数字で確認したい人

- 短期間(2週間)で成果を出したい人

- カフェ学習や習慣化の仕組みを知りたい人

📊 テスト推移:7日→10日→15日の比較

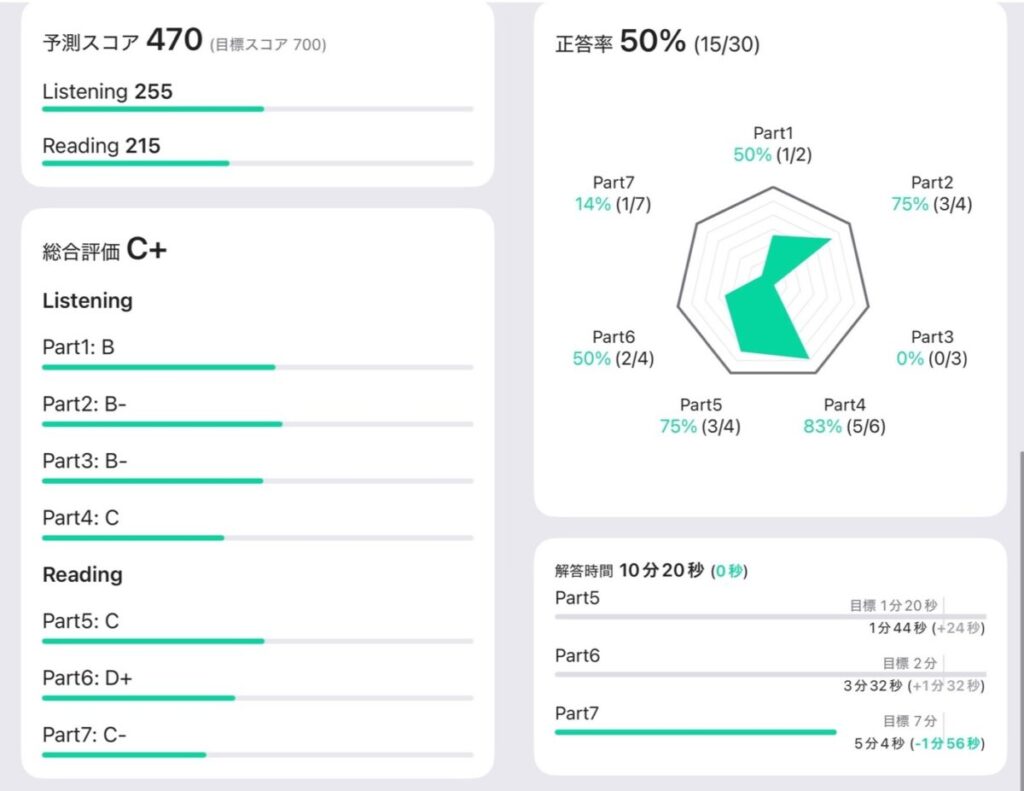

まず、3回のテストを同じ条件で比較すると、伸びが可視化できる。

というのも、7日目は15分・30問の簡易形式で約470点。文法の型がようやく見え始めた段階だった。

| 回数 | 形式 | 予測スコア | Listening | Reading | 正答率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 7日目 | 15分/30問 | 約470 | 250 | 220 | 13/30(43%) | 中間チェック(型の手応え) |

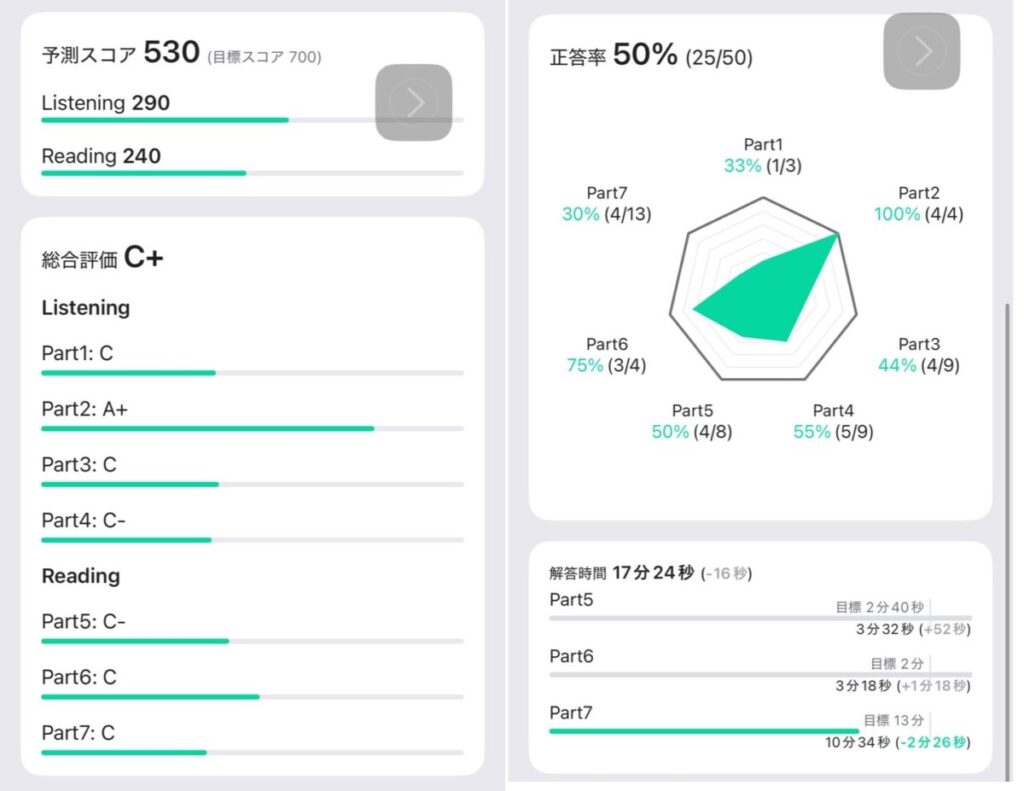

| 10日目 | 30分/50問 | 530(C+) | 290 | 240 | 25/50(50%) | 最後まで集中が切れず解き切り |

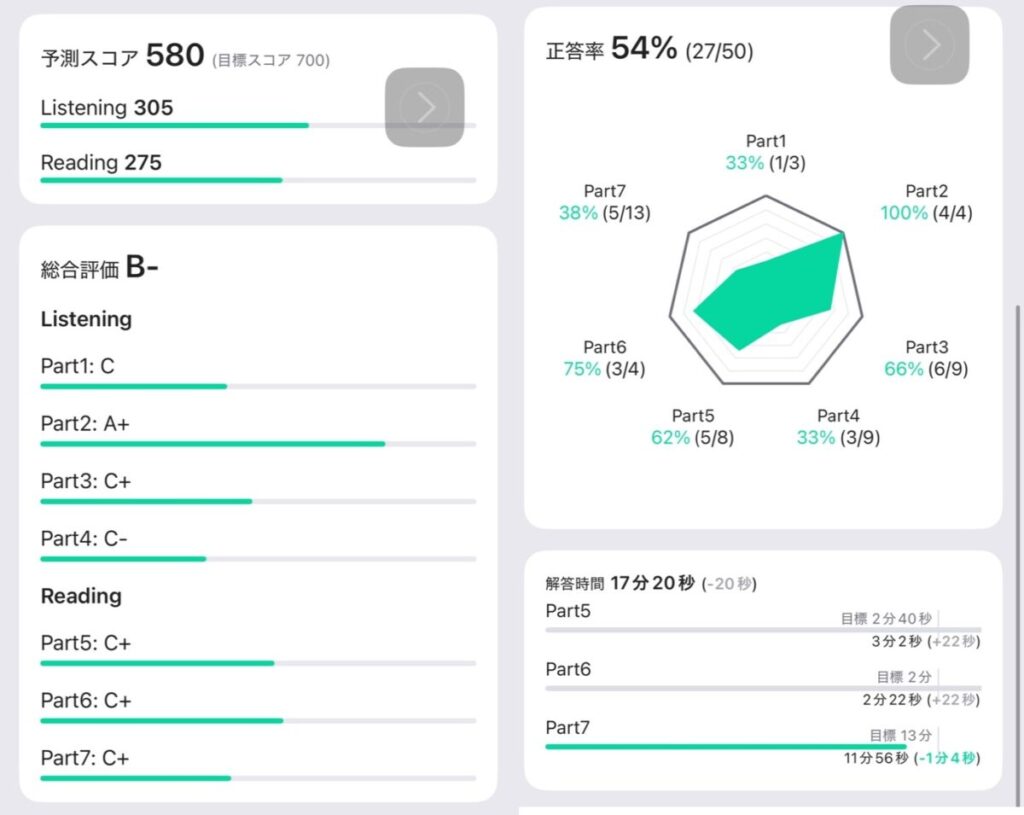

| 15日目 | 30分/50問 | 580(B−) | 305 | 275 | 27/50(54%) | 根拠を持って選べる問題が増えた |

7→15日で:+110点/正答率 +11pt

その結果、Listening/Reading ともに+55点の段階的な伸び。したがって、バランスよく「全体が底上げされた」形になったのが嬉しかった。

一方で、10日目は30分・50問に負荷を上げた初回。それでも最後まで集中が切れずに解き切れたのが大きかったな。

📖 Reading詳細:Part別の正答率と所要時間

次に、15日目のReadingをPart別に分解すると、どこで伸びたかが見える。

| Part | 7日目 正答率 | 10日目 正答率 | 15日目 正答率 | 15日目 所要時間 | メモ |

|---|---|---|---|---|---|

| Part5 | 38% | 50% | 62% | 3分02秒(+22秒) | 品詞判断が自動化、迷いが減る |

| Part6 | 50% | 75% | 75% | 2分22秒(+22秒) | 構造意識を保ったまま速度UP |

| Part7 | 22% | 30% | 38% | 11分56秒(−1分04秒) | 戻り読み減、内容理解の幅が広がる |

Part5:品詞問題で迷わなくなった

まず、7日目は38%、15日目は62%。つまり、品詞の判断が「考える」から「見て選ぶ」に変わった。ただし、所要時間は3分02秒と、10日目より22秒長いけど、ちょっと慎重すぎたかな。しかし、結果的には正答率も上がったし悪くないと思う。

Part6:構造を保ったまま速く読めた

また、7日目は50%、15日目は75%。したがって、文脈をつかむ力が上がって、空所前後の流れで選べるようになった。所要時間は2分22秒(+22秒)だけど、正答率が大幅に改善したからトレードオフとして許容範囲かな。

Part7:戻り読みが減って理解が安定

さらに、7日目は22%、15日目は38%。まだまだ苦手だけど、伸びしろが大きいことも分かった。その結果、所要時間は11分56秒と、10日目より1分04秒短縮。つまり、一度読んで理解する力がついてきたのが実感できた。

このように、15日目は同じ30分・50問で再計測。27/50(約580)まで伸びた。「なんとなく選ぶ」から「根拠を持って選ぶ」に近づいた実感がある。

💭 感覚の変化:ミスから学んだこと

一方で、数字だけでは見えない、解いてる最中の感覚も変わった。

よく間違えたポイント

- that / which の混同:非制限用法のとき which を選ぶルールがまだ定着しきってない

- during は前置詞:従属節は導かないのに、接続詞と勘違いしてしまう

- 接続詞問題で語感先行:文構造から消去する癖がまだ甘い

にっしー

にっしー「知ってるのに間違える」が減ってきた。

今まで、短期記憶だったものが続けてきたから、長期記憶に切り替わってきた証拠だね。

したがって、ミスをラベル付けして復習すると、同じ間違いが減った。つまり、「なんとなく解けない」から「この型が弱い」に変わると、対策が明確になる。

🏁 総括:300点台→580点、計画は妥当だった

結局、15日前はTOEIC300点台。今は約580。しかも一気にじゃなくて、7→10→15日で段階的に上がった。

つまり、これは偶然じゃなく、計画とやり方が合ってた証拠だと思う。

続けられた仕組み

- カフェで2h+通勤1hの習慣設計:家だとダレるから、毎日カフェで2時間。通勤でリスニング1時間。

- 1週目:文法の型 → 2週目:30分模試で運用:インプットとアウトプットを分けた。

- ミスのラベル付け → 修正の順番が明確:闇雲に復習せず、弱点に絞った。

もちろん、課題(関係詞・前置詞・語彙)は残ってるけど、伸びる導線に乗れた実感がある。また、文法の基礎を固めたからこそ、次は長文で”読める感覚”をつかんでいきたい。

🚀 次の一歩:長文と語彙、そして60分模試へ

とはいえ、ここからは長文の本数を増やして、語彙を底上げする。つまり、「文法で読む」から「文脈で理解する」へ移行していく。

したがって、次回は60分のリーディング模試に挑戦して、時間配分と”読み切る体力”を作る。また、Part7で38%はまだまだ伸びしろ。語彙と文脈把握を強化すれば、もっと上がると思う。

✅ まとめ:数字で追うと成長が見える

- 7→15日で+110点(約470→約580)

- Reading正答率 +11pt(43%→54%)

- Part7の所要時間 −1分04秒(戻り読みの減少)

- 計画とやり方が合ってた(段階的な伸び)

つまり、次は長文と語彙、そして60分模試で時間配分を磨いていく。

コメント